社員ブログ

blog

-

うさぎ年 – がまのほわたにくるまれば

新年も明け、仕事が再開してから幾日かたちました。 長い休みが明け、日常生活が戻って来た頃かと思いますが皆さんいかがお過ごしでしょうか。 ここ数日は昼間は真冬とは思えないほど気温が高い日もあり、気温差が激しいので体調管理には気を付けたいですね! さて、今年の干支はうさぎ年ですね。 鳥取にはうさぎにまつわる場所がいくつかあると思いますが、その中で有名なのが因幡の白兎です。 白兎海岸の白兎神社が年末年始にたくさんピックアップされていましたので、実際に行かれた方も多いのではないでしょうか。 白兎が渡ったといわれる淤岐之島(おきのしま) この因幡の白兎の神話ですが、端的に話しますと、 白兎がワニ(サメ)をだまして怪我をしてしまい、大国主命に助けてもらったという内容です。 (興味がある人は是非検索してみてください!) その中にガマの穂というものが登場します。 その名の通りガマ(蒲)の穂なのですが、この時期に見かけるのはふわふわとした綿毛が飛び出しているものが多いです。 このガマの綿毛ですが、ちょっと試しにほぐしてみると、見かけ以上に大量の綿毛が! 触ってみると思った以上にふわふわと柔らかい薄茶色の綿毛・・・ これにくるまってうさぎは傷を治したのか・・・と思えば、止血作用がるのは花粉とのことで、綿毛は違うみたいですね。 ただ、これを見ていると、ふと野兎の毛色ににているな、と思ったのでちょっと試しに作ってみました。 思った以上に形成が難しい・・・ なんちゃってうさぎになってしまいました。 ただ、白兎は大黒様に教えてもらってこのがまの穂で傷を癒したんだなと思うと、必要以上にほわほわとさせてしまいました(そして綿毛が宙を舞う---!) こちらは白兎の道の駅「道の駅 神話の里・白うさぎ」の駅長の白兎さんです。 現在名前を募集中とのことで、名前が決まるのが楽しみですね! うさぎ年は「飛躍」や「向上」の年だそうです。 今年一年、ぴょんぴょん跳ねるうさぎにあやかって、飛躍できる年になるようにがんばりたいです!

-

2023年 新年のご挨拶

あけましておめでとうございます。 旧年中は、たいへんお世話になり、ありがとうございました。 今年は卯年ということで、うさぎのようにぴょんぴょんと飛躍する年にできるように、社員一同頑張ります。 皆さまには、変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

-

2022年を振り返って

2022年も残すところあと僅かになりましたね。 皆さまにとって2022年はどのような1年でしたでしょうか。 2022年を振り返ってみると、入社して初の社員研修旅行もあり、社員の方と親交をより深めることのできた1年でした。 来年も新しい目標を立て、それに向けて精いっぱい頑張っていきます。 最後になりますが、今年も1年大変お世話になりました。 2023年も皆さまにとってよい年でありますように!

-

今年のクリスマス

先日は年末のビックイベント、クリスマスでしたね! 今年は砂丘のイルミネーションも三年ぶりに実施され、久しぶりににぎやかなクリスマスだったのでないでしょうか。 自分は残念ながら仕事でこれといったイベントに参加することはできませんでしたが、 しっかりとケーキとローストチキンを頂きました! 美味しかったです! ※砂丘のイルミネーション(イベント開始直後) さて、クリスマスの時期にも店頭に色々な観葉植物が並んで、冬の時期にも鮮やかな花を目にすることも多いですね! ものによっては温室栽培のものも多いのではないかと思いますが、この時期に実際に開花する花の一つに「クリスマスローズ」があります。 ふらりと寄ったホームセンターの花のコーナーにこのクリスマスローズが売ってあり、ついつい衝動買いしてしました。 まだ若い苗なので花はこれからですが、コーナーにグリーンがあると映えます! クリスマスの名前がつくくらいだから、クリスマスの時期が開花時期真っ最中かと思えば、大体1月~3月がメインなのだとか。 また「ローズ」とつきますが、実はバラ科ではなく違う種類の花なんだそうです。 花に見えるところは花でなく、ガクだそうなので、本当に全く違う種類なんですね! (ガクが花のように見えるのは、紫陽花とかもそうですね!) 横の方にはお値段も姿も立派なクリスマスローズが・・・! 自分の買ってきた花も、そのうちこんなきれいな花が咲くはず・・・多分。 来年のクリスマスに期待です!

-

うさぎはもとの 白うさぎ

八十神(大黒様の兄弟たち)ってなかなか意地の悪い性格しとんさるよね 12月に入り、今年も残すところ2週間と1日となりました。 今週になって一気に気温が下がり雪もちらつき始めましたが、みなさまいかがお過ごしでしょうか? どうも、実は1度も白兎神社に行った記憶のないだいちゃんです(。゚ω゚)ノ 家族曰くちっちゃい頃に1回だけ連れて行ったそうですが… 12月ということで今年のブログ当番も今回がラストとなりました。 クリスマスもまだなので少し気が早いですが、2023年の干支は卯ですね🐇 鳥取でうさぎといえば因幡の白兎、白兎神社そして因幡の白兎の舞台となった白兎海岸!! その白兎神社の参道では因幡の白兎をモチーフとした砂像が制作されていましたが、なんと本日完成したそうです!! 完成した写真はまだ手元にないので制作中の写真をどうぞ! 写真右からオオクニヌシノミコト、ヤガミヒメ、白うさぎです。 [caption id="attachment_2063" align="alignleft" width="768"] 作成中の因幡の白うさぎと大黒様と八上姫 (11/18撮影)[/caption] [caption id="attachment_2064" align="alignleft" width="768"] (11/27撮影)[/caption] [caption id="attachment_2065" align="alignleft" width="768"] (12/3撮影)[/caption] ヤガミヒメの出身地は河原町かもしれないと言われており、オオクニヌシノミコトとその兄弟神は……と、話が長くなるので気になる方は調べてみてください。 さて、話は少し変わりますが、実は12月1日から2023年分の因幡伯耆國開運八社巡りという鳥取県の企画がスタートしています。 開運八社巡りは干支にちなんだ神社1社+開運八神社を巡って自分だけの開運グッズを完成させよう!という企画です。 2022年の干支神社は賀露神社、そして2023年の干支神社はみなさんの予想通り白兎神社に決定されました!!! [caption id="attachment_2066" align="alignleft" width="1024"] 2022年の因幡伯耆國開運八社巡りの手ぬぐい [/caption] [caption id="attachment_2067" align="alignleft" width="768"] 2023年の因幡伯耆國開運八社巡りの手ぬぐい(未開封)[/caption] このイベントは前回のうさぎ年に始まったそうで、会長がスタンプの押された過去の手ぬぐいを見せてくれたおかげで知ることとなりました。 また、十二支をひとまわりしたからでしょうか?対象となる神社やスタンプのデザインがリニューアルし、トートバッグや旅印手帖といった新作グッズも増えたみたいです。 スタンプの設置場所も変わったみたいで、特に階段の多い福積神社は境内前にあったスタンプ台が階段横に移動されており、あのなが~~~い階段を上がらなくてよくなったのは挑戦難易度が下がった実感をしっかり感じられますね…… 2022年の寅までとは異なり行きやすい場所にスタンプが設置されたようなので興味のある方は挑戦してみてはいかがでしょうか? 個人的には旅印手帖って御朱印帳みたいでちょっと気になるんですよね(∩´∀`)∩ それでは(・ω・)ノシ

-

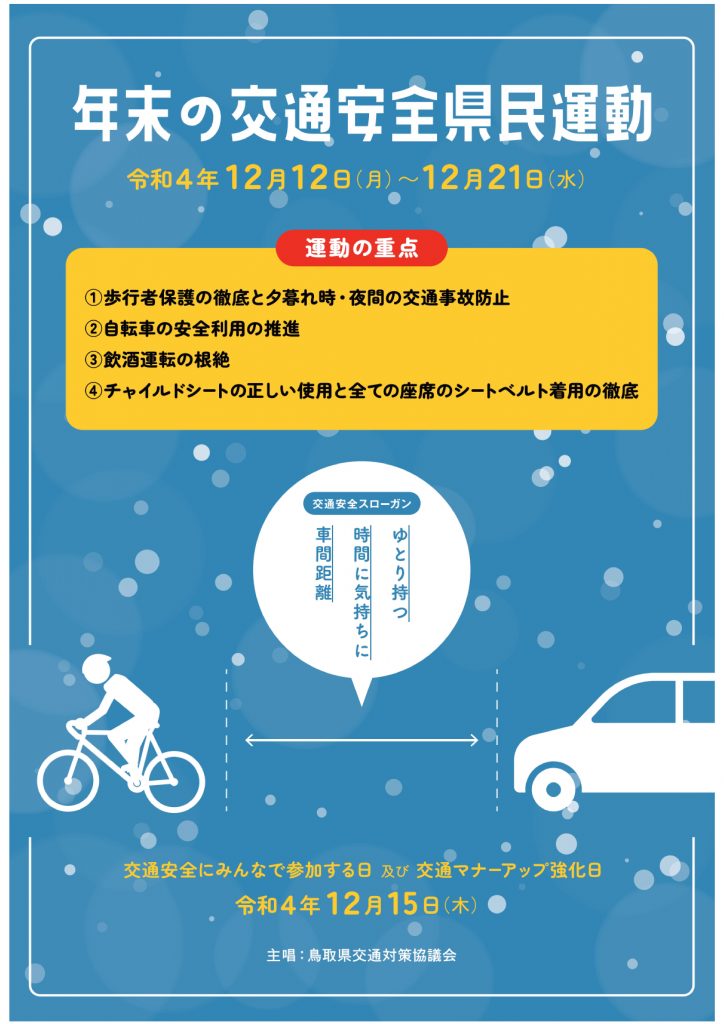

年末の交通安全県民運動

鳥取県では令和4年12月12日~12月21日までの10日間で年末の交通安全県民運動が実施されます。 今年の運動の重点は「歩行者保護の徹底と夕暮れ時・夜間の交通事故防止」、「自転車の安全利用の促進」、「飲酒運転の根絶」、「チャイルドシートの正しい使用と全ての座席のシートベルト着用の徹底」の4つです。 12月は日没が早く、帰宅時間が暗い時間帯と重り、職場からの帰宅時にひやりとする場面に遭遇したことが何回かあるので、早めのライト点灯を心掛けていきたいです。 また、忘年会シーズンで飲酒の機会が増えます。少しの飲酒運転でも大事故に繋がるので自分はもちろん、周りにも飲酒運転をさせないようにしていきたいです。 話は少し変わりますが、12月に入り、鳥取県警は鳥取西道路で、県内初の持ち運びできる速度違反自動取締装置の運用を始めたそうです。 この装置は「可搬式オービス」と呼ばれ、通行車が制限速度などの設定スピードを上回ると自動でナンバーと運転手を撮影し、ドライバーが特定され検挙につながるそうです。 鳥取西道路では今年、死亡事故が2件発生しているということで、スピードが出やすい自動車専用道路や高速道路でも改めて速度に注意し、運転していきます。 年末に向け、何かと慌ただしくなりますが、今一度交通ルールを見直し、交通事故を防止しましょう。 年末を無事故で過ごし良い年始になりますように!! ご安全に!!

-

スマホ写真の上手な撮り方

今年もいよいよ師走に突入し、特に慌ただしい時期になってきました。 日没の時間も年で一番早い時期が近づき、あっというまに一日が終わってしまう気がします。 また、月が変わってから急に寒くなり、そろそろ初雪の知らせがあちこちから聞こえてきていますね。 気温の変化が激しいので、皆さん体調管理には気をつけてくださいね! さて、話は変わりますが、最近、夜間の作業時の写真をスマホのカメラで撮ることが多いのですが、 自分は撮り方が下手なのか、よくブレさせてしまいます。 これはまだなんとなく原型がわかりますが・・・ ここまでくると、もう何が何だか・・・ ちなみにきちんと撮れていればこんな感じなるはずでした。 交通規制時の、注意喚起の為の看板の設置状況の写真を撮ろうとしたところでした。 日が暮れてからの写真は特に気を抜くとぶれまくってしまいます。 日中に撮る分には、意識してフォーカスを合わさなくても綺麗に撮ってくれるため、ついつい忘れがちですが、 夜間はしっかりと画面をタッチしてフォーカスを合わせるのを忘れないようにしないといけませんね! ちなみに、昼間に取る分にはそんなに意識しなくてもとてもきれいに撮ってくれます! 少し前に社員研修旅行の紹介をブログでさせてもらっていると思いますが、上の写真も研修旅行のときに撮った写真になります。 瀬戸大橋一望できるスポットでの撮影です! 接写バージョン。山茶花にしずくがついてキラキラして綺麗でした。 最後に、本社の窓から。 ほのかな光でもきちんと反応してくれるので、夕焼けもきれいに撮れます! 今後は夜になってからの写真撮影の腕も頑張って磨きたいと思います!

-

#常務さんぽ in 秋田県 No.3

初回投稿から1か月経過してしまいましたが、覚えてますか? #常務さんぽ in 秋田県 No.1 #常務さんぽ in 秋田県 No.2 今回は3日目の10月15日に行われた大会のエクスカーションで訪れた場所をご紹介します。 ※エクスカーションとは…従来の見学会や説明を受けるタイプの視察とは異なり、訪れた場所でガイドの解説を聞き、地域の文化や歴史、社会資本の果たす役割などを学び考え、理解を深めていく「体験型の見学会」のこと 田沢湖駅(平成9年) 坂茂(ばんしげる)氏設計の秋田新幹線停車駅 田沢湖駅内部 「ガラスと木を上手に組み合わせたモダンな駅」として東北の駅百選に選ばれています。 韓国ドラマ「アイリス」のロケ地にもなりました。 田沢湖畔「思い出の潟分校(かたぶんこう)」(平成16年一般公開開始) 旧田沢湖町立生保内小学校潟分校は大正12年に校舎が、昭和2年に体育館が竣工され昭和49年3月に廃校となりました。 その後整備が行われて平成16年から一般公開され、様々な催しで利用されているそうです。 思い出の潟分校 体育館 [gallery columns="2" size="large" ids="3150,3151"] 田沢湖 最大水深423.4mの「日本で最も深い湖」です。 カルデラ湖である田沢湖の貯水量は7.20㎦です。 たつこ像(昭和43年) 永遠の若さと美貌を願い田沢湖の主となったたつこ姫のブロンズ像 鈴木酒造店 秀よし(創業元禄2年(1689年)) 鈴木酒造店 秀よし 酒蔵 秋田藩主佐竹候が従来の御用酒より優れていると激賞し、「秀よし」という名を拝命して今日に及んでいるそうです。 明治中期から建てられた家屋や酒蔵などの建物は国の登録有形文化財に指定されています。 また、併設された文庫蔵では貴重な品々を拝見することができました。 各地の全国大会に参加しながらその地の有名建築・遺産・文化財等に触れ、最近の建築の状況・納まりや、古からの伝統的な技等を感じ取っていこうとの趣旨もあり、今回は「角館の武家屋敷」、「市内の有名建築」、「田沢湖駅・潟分校」、「酒蔵」など多岐にわたって見学させていただきました。 何百年と培われてきた建築技法、最近の建築手法を目にし今後の建築に携わる上での糧にしていけたらと思います。

-

#常務さんぽ in 秋田県 No.2

今回は2日目の建築士会全国大会での様子を載せていきます💪 全国大会の大まかな流れとしては 各種セッション(建築物の見学など) ↓ 大会式典 ↓ 大交流会 その他にも会場には秋田県飲食ブース、企業展示ブース、情報発信セッションパネルなどもありました。 それではいってみましょう!!!!! 秋田市立赤れんが郷土館(勝平得之記念館)(明治45年7月) 外観の設計を山口直昭氏、内観の設計を星野男三郎(星野夕影(せきえい))氏が行い3年の工期をかけて完成した建物です。 旧秋田銀行本店でもあり、現在は国指定重要文化財にも指定されています。 [gallery columns="2" size="large" ids="3110,3111"] あきた芸術ミルハス(令和4年9月) 今回の全国大会会場がこちら! 9月23日にオープンしたばかりの佐藤総合設計・小畑設計JV設計のSRC造の建物です。 延べ22,653㎡あり、秋田の伝統工芸などがふんだんに使用されています。 秋田市立中央図書館「明徳館」 (昭和58年) 谷口吉生氏設計 明徳館という名前は久保田藩佐竹北家の開いた藩校から来ているのでしょうか…? 中2階 中庭を望む小ラウンジ 第64回建築士会全国大会式典 式典アトラクション「なまはげ太鼓」 次回の#常務さんぽでは3日目のエクスカーション(地域交流見学会)の様子をご紹介します。 お楽しみに!

-

スポーツ・運動の秋

さわやかな秋晴れの⽇が続き、気温も低くなり過ごしやすい⽇々が続いていますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。 さて、今回はスポーツ・運動の秋ということで、休⽇にエギング(イカ釣り)に挑戦してきました! エギングとは、古くから漁具として利⽤されている餌⽊(エギ)という疑似餌を⽤いて、アオリイカなどを狙う釣り⽅のことです。 開始からしばらくあたりがありませんでしたが・・・ アオリイカを⼀杯釣ることが出来ました! 結果は5 時間で1 杯でした。 エギングは、⽣き餌を使⽤せず、簡単に始められるので、皆さんもぜひチャレンジしてみてください。

お問い合わせ

contact