社員ブログ

blog

-

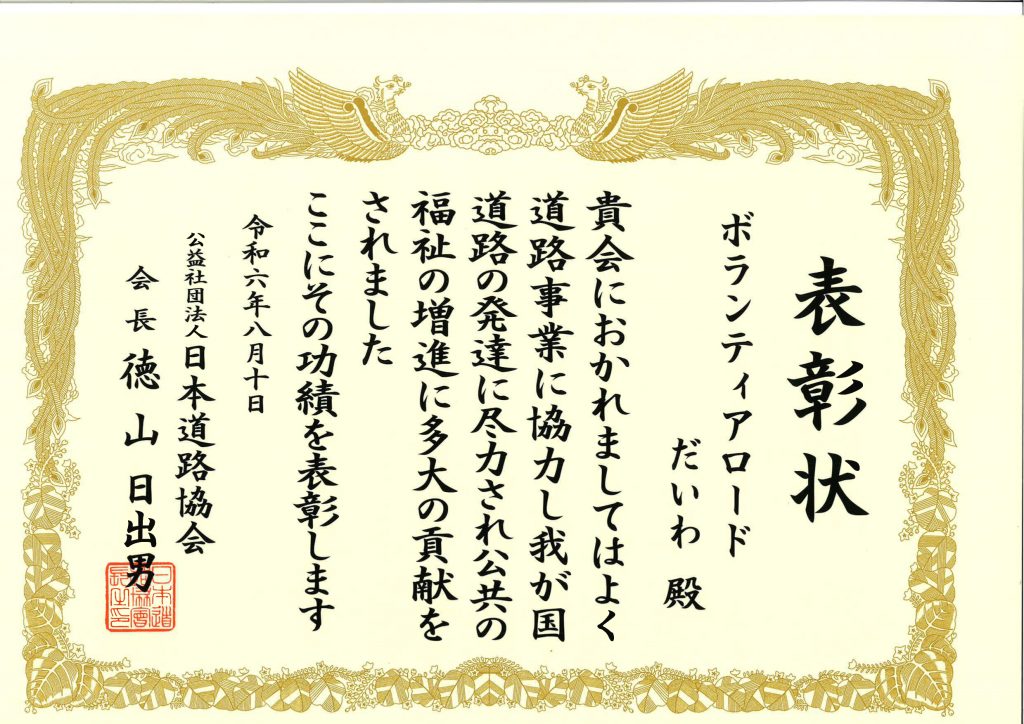

道路功労者表彰

このたび「ボランティアロードだいわ」が道路功労者表彰を日本道路協会会長より頂戴いたしました。 「ボランティアロードだいわ」は大和建設社員で構成するボランティア団体で、国土交通省鳥取河川国道事務所と協定して、大和建設本社近くの道路美化活動(主に歩道の清掃、除草、植樹剪定など)を実施しています。 毎月1回の活動を平成18年より実施してきたことが今回の表彰に繋がったのではないかなと思います。 これからも継続して道路の美化活動を実施していきたいと考えています。

-

佐治川災害復旧工事完了

令和5年台風7号で佐治を中心に大きな被害がでてから約一年たちました。 とくに大きな被害の出た佐治川ですが、弊社でも災害復旧工事を受け持っておりましたが、6月中に他現場に先立って無事に完成し、 竣工検査を迎える事ができましたので、簡単に紹介させて頂きたいと思います。 当現場ですが、去年の12月より工事を行ってきて約半年間工事を進めてきました。 着手前(2023年11月) 完成(2024年6月) 当社が施工したところは、護岸のブロック積とその上に堤外水路という佐治川から用水を取り入れる水路を施工しました。 地元からの要望で用水を必要とする時期までに施工を完了させる必要があり、急ピッチで工事を進めてきました。 地元との約束の日までに工事を完了させることができ、大変喜んでいただき感謝状や金杯などのお礼をいただきました。 感謝状と金杯 大変な現場でしたが最後に地元の方に喜んでいただき、やりがいのある現場でした。 佐治川では、いたるところで現在も復旧工事を行っている中で、第1号で工事を完成させ竣工検査を終える事ができ良かったです。 また、鳥取県の公式YouTubeに、災害復旧とはどのようなことをするのかが紹介されています。 当現場も出ていますので是非ご視聴いただければと思います! 【鳥取県公式HP とっとり動画ちゃんねる より】 ■ 鳥取の未来を守る!災害復旧の現場~土木インフラを支える人たち~【佐治編】

-

ビアガーデン

みなさんこんにちは、今回のブログ担当 ⼟⽊部のSです。 まだまだ暑い⽇が続きますが皆様いかがお過ごしでしょうか。 先⽇、社内イベントとして毎年恒例のビアガーデンが開催されました。 場所は、丸由百貨店屋上ファミリービアガーデンにて約40名ほどが参加しました。 屋上ビアガーデンということでとても開放的で、暑い中で飲む冷えたビールは格別でした! また、BBQや各種サイドメニューもバリエーション豊富でどれもおいしかったです。 丸由百貨店のビアガーデンは10⽉末までオープンしているみたいなので皆さんも機会があればぜひ⾏ってみてはいかがでしょうか。

-

鳥取銀行鳥取西支店 新築移転オープン!

昨年8月末より弊社と興洋工務店様との企業体で施工し完成した鳥取銀行鳥取西支店新築工事ですが、令和6年7月8日に新築移転オープンいたしました!!! この新しい店舗は、広々とした空間のロビーと個別の相談ブース、オールジェンダートイレさらに72台分の駐車場も完備されています。 また、使うエネルギーと創るエネルギーで、年間の一次エネルギーの収支を実質ゼロとするZEB認証を取得し、お客様のおもてなしと環境にも配慮された建物になっております。 [caption id="attachment_1107" align="alignnone" width="1024"] 屋上には創エネとして太陽光パネルが設置されています。[/caption] この度は、鳥取西支店の新築移転オープン、誠におめでとうございます。 この新しい店舗が、鳥取銀行様の、そして地域の益々のご発展に寄与し、また、お客様に末永く愛されるよう心よりお祈り申し上げます。

-

古着deワクチン

日ノ丸グループでは3年前より「古着deワクチン」という活動を実施しています。 これは、古着を集めて、国内のワクチンセンターに送り、そこからカンボジア等の国に輸出され、現地で再利用されるというものです。 さらに、古着回収用の専用袋を注文すると、その袋1つにつき5人分のポリオワクチンが開発途上国の子どもたちに届けられる仕組みになっています。このように、古着を回収することで、衣類が片付き、さらに誰かの役に立つことができます。 当社では、古着回収の呼びかけに応じて、6袋分(1袋約25kg)の古着が集まりました。この取り組みは、環境にも優しく、社会貢献にもつながる素晴らしい活動だと考えています。来年以降も継続していけるようにしたいと思います。

-

BCP:消火訓練

消火訓練と言えば何を想像しますか? 消火器の使い方?実際に火を消してみる? その前に職場のどこに消火器が設置してあるのかを知ることが大事ですよね。 ということで、今回の消火訓練は本社屋のどこに消火器が設置してあるのか数班に分かれて実際に探して回収してみましょうということから開始しました。 事前に配置マップが配布されていたこともあり、素早く集めることができていました。 そうでなくても炊事場付近やフロアの端近くに大体目立つようにあるよねなんて思ったり思わなかったり…… [caption id="attachment_1119" align="alignnone" width="768"] 設置か所に戻すまでが訓練です[/caption] [caption id="attachment_1120" align="alignnone" width="575"] 目の高さくらいに消火器の表示[/caption] 続いて吉備総合電設さんにご協力いただき、訓練用消火器と火の代わりにカラーコーンを使用して消火訓練を実施しました。 [caption id="attachment_1121" align="alignnone" width="1024"] 吉備総合電設さんによる消火器の種類と取扱いの説明[/caption] 火事発生を知らせて消火器を運ぶところから交代で取扱いました。 私個人としては消火器を使用した訓練は2度目だったのですが、1度目に比べてスムーズに操作できた気がしました。 何事も日頃からの備えと訓練が大切だなと実感した訓練でした。

-

写真で調べる

こんにちは! 今回のブロク担当の土木部のMです! いま、社用スマートフォンはアイフォンを使用しているのですが、 個人的に写真を撮った後に「調べる」をする事がプチブームになっています。 身近な動植物を撮影して、ちゃんと認識ているか確認したり、 植物の名前を調べるのにすごく便利です! (仕事にはほとんど使えないですが!) 実際に撮影した写真と検索結果を並べてみました。 「フキ」 正確にはフキノトウだと思いますが、植物の名前は合っていますね! 「ナンテン」 これは正式名称を知りませんでした。 だた、ナンテンは実がなる植物だったと思うので、これは外れですかね? 接写すぎて判別が間違ったみたいです。 Siri先生の知識によると、カナメモチというみたいですね。 「ヨーロッパブナ」 ブナ林で撮った写真なので、たぶん合っていますね! 「ハマヒルガオ」 今回の現場付近で撮影 コンクリートの上に群生していました。 「植物」 最後に、現場付近の歩道の上に群生していた植物 トゲがあったのでバラ科だと思いますが・・・ 判別が難しかったり候補が複数あるものは「植物」になってしまうみたいです・・・! 皆さんもぜひ、アイフォンをお持ちで、撮った写真の動植物を調べたいときは活用してみてください!

-

大宮橋で現場見学会!!

普段見られないものを見るのってとてもワクワクするよね!! どうも、だいちゃんです(。゚ω゚)ノ 5月29日に美保小学校の4年生を招待して、現場見学会を開催しました!! 会場は「街路大工町土居叶線(大宮橋)(3工区)歩道設置工事(補助)及び耐震補強工事(補助橋補修)」です。 見学内容は ・広くなった歩道を歩いてみよう! ・橋の下を覗いてみよう! ・サイネージ看板を見てみよう! ・工事現場の熱中症対策を体験してみよう! の4本立てでした。 私が手伝っていた熱中症対策体験では、塩タブレットやドリンクなどの試食・試飲とミスト扇風機、黒球式温湿計(熱中症指数計)と注意喚起用の熱中症指数表示看板の紹介を行いました。 サイネージ看板はタッチパネル式になっていて、そこでどんな工事をしているのかな?ということを聞いてもらいました。 それが終わるとメインである、普段は入ることのできない足場に入って橋の下でどんな工事をしているのか、みんなが普段歩いている橋の下にはどんなものがあるのか、ということを紹介しました。 その後、広くなった歩道でドローン撮影も行いました。 ドローンにもわぁ!と目を輝かせてとても楽しそうでしたね! みんな見るものすべてに興味深々で、真剣に話を聞いてくれて「楽しかった!」「また見たい!!」と言った声も聞こえてきて、だいちゃんとしてはとても嬉しかったです✨ それでは(・ω・)ノシ

-

キャンプ

こんにちは、今回ブログを担当する総務部Mです。 休日にキャンプに行ってきました。 夜は天候が大荒れとのことでしたが、防災訓練を兼ねるという名目で向かってみることに・・・ 少し手こずりながら、なんとかテント完成! 夕食は、子供たちだけでカレーを作ってくれました。 キャンプで食べる我が子の愛情こもった手作りカレーは格別な味! バーベキューもしましたが、肉に夢中で写真を撮り忘れてしまいました(´;ω;`) 夜は天候が大荒れ、雨風が強くテントが吹き飛ぶ勢いでした。 夜は一睡もできずに怯えていましたが、無事一晩過ごしました。 防災訓練になったかどうかはわかりませんが、何はともあれ、愛犬と共に楽しいキャンプになりました。

-

ゴールデンウィーク

今回のブログ担当のOです。 今年のゴールデンウィークは、⾼校3年⽣の息⼦のホッケーの練習試合の応援で 2泊3⽇で滋賀県へ⾏ってきました。 嫁と⼩学6年⽣の娘と⼩学3年⽣の息⼦も⼀緒にいきましたが、さすがにホッケー観戦だけでは飽きてしまい、 近場の観光地を検索したところ関ケ原鍾乳洞と関ケ原決戦地がヒットしたので、⾏ってみました。 関ケ原鍾乳洞は、とても涼しく夏場の観光にはもってこいだと思いました。 関ケ原決戦地は、歴史的場所に⽴てたことがとてもうれしく思います。 皆さんも⼀度は⾏ってみてはと思います。 OSPホッケースタジアム(滋賀県) 練習試合結果 ⼋頭 4 : 2 各務野(岐⾩県) 勝利 ⼋頭 1 : 0 ⽯動 (富⼭県) 勝利 ⼋頭 4 : 0 天理 (奈良県) 勝利 ⼋頭 2 : 2 丹⽣ (福井県) 引き分け 全国制覇めざしてがんばれ!まずはインターハイ! 関ケ原の戦い 決戦地(岐⾩県) ⽯⽥三成 陣地 関ケ原鍾乳洞(岐⾩県)

お問い合わせ

contact