社員ブログ

blog

-

忘年会

12月20日(金)、砂丘会館さんにて忘年会が開催されました。 会場に足を運ぶと豪華料理が盛りだくさん! 社長の挨拶により忘年会がスタート! つづいて乾杯の音頭を合図に豪華料理を頂きながら歓談の時間を楽しみました。 隣のテーブルを覗いたらいい物を見つけました! 会長ありがとうございます! 盛り上がってきたところで、新企画のビンゴ大会開催です! 豪華賞品が10個ありビンゴした人から好きなものを選べます。 期待に胸を膨らませましたが、私はビンゴならず・・・ 社員みなさんの笑顔が終始見られ、大成功の忘年会だったのではないでしょうか。 明日から年末年始休業に入ります。 今年1年みなさまにとってどのような1年だったでしょうか? 来年は巳年ということで巳(実)を結ぶ年にしたいと思います。 今年1年ありがとうございました。

-

因幡伯耆國 開運八社巡り(巳年)

こんにちは。時の流れは早いもので今年も残り1ヶ月を切りましたね。 12月は年末に向けて忙しい時期ですが、体調を崩さないようにしていきましょう。 さて、来年は巳年(へびどし)ということで、さっそく鳥取県の開運八社巡りをコンプリートしてきた社員さんがいました。 開運八社巡りとは鳥取県の縁起の良い名前のつく8つの神社を巡るものです。 令和7年の干支(巳)にちなんだ神社に選ばれた若桜町三倉にある「江嶋神社」(通称「若桜弁財天」)からスタート! 弁財天の化身は蛇と言われ、江嶋神社にも、大岩に白蛇・金色かえるが常時棲むとの言い伝えが残っているそうです。 [gallery size="medium" ids="3644,3645"] それから鳥取県中部、西部の各神社に訪ね、参拝と祈願をしました。 [gallery size="medium" ids="3650,3649,3651"] [gallery size="medium" ids="3648,3653,3652"] [gallery size="medium" ids="3647,3646"] コンプリートの証として、各神社のスタンプを集めたオリジナル手ぬぐいの完成です。 移動距離も長く、1日で回りきることは難しいですが、時間がある時に私も挑戦してみようと思います。

-

木枯らし

みなさんこんにちは、今回のブログ担当 土木部のMです。 ついこの間まで毎日「暑い暑い」と言っていましたが、つい最近は朝一番のセリフが「寒い寒い」になってきました。 日中は比較的暖かいですが、朝晩が寒く、そろそろストーブを準備しないといけないなと思っている今日この頃です。 風が強くなる日も多くなり、風で木の葉が巻き上がっているのをよく見るようになりました。 そういえば11月7日ごろに、関東地方、関西地方で木枯らし1号が吹いたとニュースになっていましたね。 (ちなみに気象庁から木枯らし1号の発表があるのは東京地方と近畿地方のみなんだそうです) 強風ですが、今現在、海沿いで工事をしていることもあり、内陸側より風が強く感じることがあります。 本社から社用車に乗って工事現場まで通勤するのですが、出発時はそれほ風が強く感じなかったのに、 到着時はすごく風が強いと感じることも多々あります。 先日も強風がふいて、風速がクレーン作業中止基準である「10分間の平均風速10m以上」になった時があるのですが そのときも市内のほうではそれほど風が強く感じられませんでしたが、現場では風雨共にとても強くなっていました。 現場には平均風速が計測できる風速計を設置し、現場での「平均風速」が計測できるようにしていますが、 その時の現場での平均風速は「13.5m/s」でした。 写真ではわかりづらいですが、赤ランプが点滅し、現場では警報音が鳴り響いていました。 クレーンの作業は中止です。 [caption id="attachment_3633" align="aligncenter" width="564"] 風速計データロガー[/caption] 水滴が付着して見えづらいですが、Value(瞬間風速)13.7m/s Ave(平均風速)13.5m/sと表示されています。 瞬間と平均にほとんど差がないということはほぼずっとこの風速が続いているということがわかります。 冬の嵐となると20m近い風が吹くこともあるそうで、しっかりと対策して、事故などなく工事が終わるようにしないといけないなと思います。 最後に、サザンカの花が咲いていたので写真を撮ってみました。 寒かったのか、端っこに固まってつぼみができていました。 花も心しな寒そうです・・・ 風が吹くとすぐに散ってしまいますが、花がほころぶさまはとてもきれいでした。 次に咲くのは寒椿といったところでしょうか。みつけたらまた写真を撮りたいと思います。

-

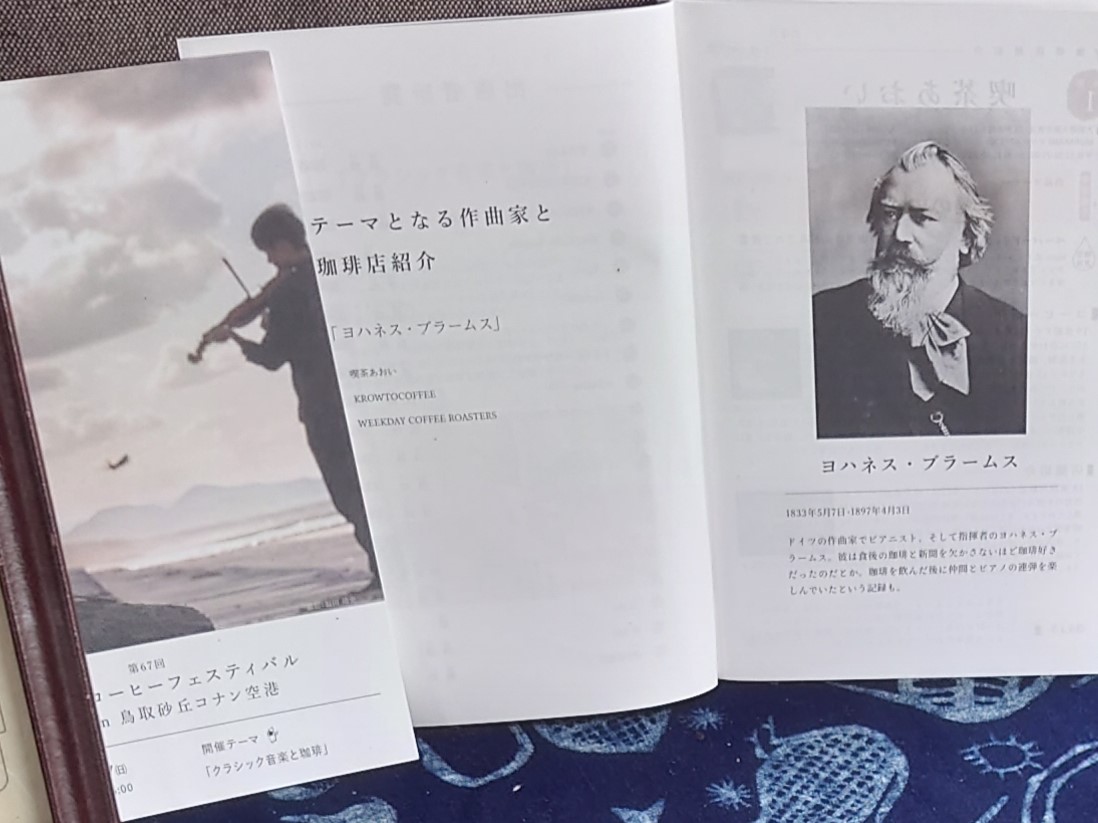

週末フェスティバル

1班が11/7~11/9、2班が11/14~11/16で行った社員旅行も無事に終わり、建築の当番週に旅行記書くか~と思ったところ、先週のブログで先を越されてしまいました(笑 ということで、とある日の優雅な(?)休日の記録を書いてみることにします。 11/16は久しぶりに何も予定のない休日でした。 そこにチラシの「鳥取かにフェスタ」「コーヒーフェスティバル」の文字 これは行くしかない!と思い行ってきました。 まずは、かにフェスタの会場へ…と思いましたがものすごい人だったので、変更してかにっこ館とわったいなへ向かい、かにっこ館・わったいな・かろいちにあるモノを探し出すビンゴをしていて童心に戻り楽しみました。 (せっかく来たのだからということで、アクアリウムは踊らない×かにっこ館のコラボグッズを手に入れた後に、ビンゴの景品でもアクおどコラボグッズを手に入れてちょっとうれしかったです) そしてジャパンコーヒーフェスタを目指して空港へと移動しました。 このジャパンコーヒーフェスティバルは全国各地で開催されており鳥取空港では3回目の開催でした。 県内外問わず様々な喫茶店や焙煎所などが出店しており、3枚綴りのチケットを購入してお店のこだわりや特徴をまとめたパンフレットを片手に気になるお店のコーヒーを試飲、気に入れば購入のできるスタイルのイベントです。 今回は当日券だったので、チケットが「運命のコーヒーチケット」1枚と通常チケット2枚のセットでしたが、 コーヒー以外にも雑貨や製菓などを販売しているブースもあり、どのお店の店主さんもコーヒーへの思いが熱く、気さくでよく話しかけてくれる方ばかりでついつい長居してしまうイベントなんですよね… さらに今年はテーマがクラシック音楽とコーヒーということで「100万人のクラシックライブ」も開催され、行ったタイミングで運よく聞くことができました。 童心に戻って遊ぶのはさておき コーヒー片手にクラシックを聴くって優雅だと思いませんか?? 空港以外でも県内各所でジャパンコーヒーフェスティバルを開催することもあるようなので、気になる方は情報をチェックしていってみてください

-

社員旅行(箱根湯本温泉と横浜・東京3日間)

こんにちはブログ担当Mです。 この度、社員旅行3日間の旅をして参りました。 前半、後半の2班に分かれての旅行で、私は前半に行きました。 いろいろと盛りだくさんの行程でしたが、私個人の思い出をチョイスしてのブログとなります。 まず1日目は鳥取空港から羽田空港に到着、バスに乗り込みました。 初日は箱根を見て回り、夜は高級旅館に宿泊です。 最初にバスが止まったのは、テレビでよく見るメロンパンで有名な海老名SA、お店には噂どおり美味しそうな食べ物、お土産がいっぱい並んでいました。 私もうろうろと見て回ったのですが、旅はまだ始まったばかりと購買意欲を抑えながらバスに戻りました。 他の皆さんは、既にここから買い物が始まっていたようです。 席に戻ると早めの昼食、箱根山麓豚弁当、海老名SAの名物メロンパンを配って頂きました。 「おお!これが有名なメロンパンか」と、ご当地弁当とメロンパンを頬張りながら徐々に近づく箱根に向かって心躍らせていきます。 因みに我が家の正月はニューイヤー駅伝から始まり、箱根駅伝のゴールするまで3日間、駅伝観戦をテレビでするのが恒例行事のようになっています。 今回の旅では実際に箱根駅伝の風景を見ることができ、駅伝ファンとしてはうれしい限りです。 テレビで見ているより厳しい坂がずっと続いており、走っている選手はライバル校だけでなく自分との戦いだなと、つくづく実感しました。 そうこうしている間に、強羅駅に到着しました。 ケーブルカー、ロープウェイを乗り継いで、大涌谷に向かいます。 大涌谷では水蒸気が噴き出し、硫黄のにおいが漂っており、大自然の雄大さを感じました。 1個食べると7年寿命が延びるという名物黒たまごを頂きました。 長生き出来そうな味です。 1日目は他にもいろいろありましたが、大涌谷のロープウェイから一気に見えたこの景色が印象的でした。 夜は旅館で豪華料理と温泉を楽しみました! 2日目の横須賀では記念館三笠と軍港めぐりをしました。 昼食はファストフード店のハンバーガーとはひと味違う、肉汁たっぷりジューシーハンバーガーと軍艦カレーを頂きました。なかなかのボリューム…。 顎が外れるほど大口を開けないと食べられないハンバーガー美味しかったです。 [gallery size="medium" ids="3611,3610"] 夜は横浜中華街での夕食、とても賑わっていましたよ。 夕食後、電車に乗って同僚おすすめの羽根餃子の美味しいお店に行きました。 お腹いっぱいと思いつつ、ペロリと食べてしまいました! 肉汁たっぷり、羽根パリパリでビールが進みました。 3日目はスカイツリー、浅草、国立競技場でした。 隈研吾さんが設計された国立競技場では町田ゼルビアとFC東京のサッカーの試合が開催されていたようで、外周を歩いているだけでも、その場にいるような盛り上がりの大歓声が聞こえて熱気が伝わってきました。 シュートが入ったのか、途中割れるような歓声が上がっていました。 隣の神宮球場では東京六大学野球、慶応 対 早稲田 の試合をやっていました。 清原親子、ちょっとお目に掛かりたかったです。 スカイツリー、浅草と行きましたが、帰りの飛行機の関係もあり急ぎ足でした。 また次の機会にゆっくりと!! そんなこんなで、楽しい3日間は、あっという間に過ぎ帰る時間になってしまいました。 添乗員さん、楽しい旅にして頂き、ありがとうございました。 ちなみに、私のコレクション、旅するマメしばシリーズ今回4つ買いました。 [gallery size="medium" ids="3618,3617"] それと、おすすめのお土産はこれです。是非! 【季節限定】横濱煉瓦モンブラン

-

IWADO BASE 公開見学会

こんにちは、X担当のくろちゃんです。 皆さん、7月からプレオープンした岩戸海岸の近くにある「IWADO BASE」をご存知ですか?? 食事やキャンプ、マリンスポーツなど手ぶらでたくさんのアクティビティを楽しめる複合施設とのことで、気になって公開見学会に参加してきました。 設計を担当された方、報道関係の方などたくさんの方々が訪れていました。 コーヒーを購入し、見学スタート! 2階テラスからの眺めは最高で、海を一望できます。 [gallery size="large" ids="3600,3601"] テントの中も見せてもらいました! ベッドもあってゆっくり過ごせそうですね。 サウナまで完備! 自然豊かな場所にあり、オールシーズン楽しめる「IWADO BASE」は本日11月1日に正式オープンです。 鳥取県の魅力を他県の方々にも知ってもらい、鳥取県がもっと盛り上がっていくきっかけの一つになればと思います。

-

安否確認訓練

こんにちは、今回のブログ担当総務部のMです。 弊社では数年前より事業継続計画(BCP)を定め取り組んでいます。 昨日、計画書に基づき安否確認訓練、緊急災害時のための設備及び備蓄品の点検を行いました。 緊急連絡先の情報(電話番号等)が有効であるかの確認、災害備蓄品の数量の確認・賞味期限は切れていないかの確認を行いました。 数量の足りないもの、期限切れのものは適宜補充・交換を行います。 昨今、自然災害も多発しており、有事の際に慌てる事なく備える事が大事かと思います。 今後も継続して取り組んでいきます。 [caption id="attachment_3585" align="alignleft" width="300"] 災害備蓄品の点検・確認[/caption]

-

お好きな服は?~常務さんぽリベンジ編~

ホームページのリニューアルも無事に終わり、ようやく通常通りの更新体制に戻ることができました。 新しいホームページはみなさんもう巡回していただけましたか? 大和建設のことをもっと知ってもらえたら嬉しいなと思って、今までになかったコンテンツを山盛り盛り込んでみました! それでは本編です まず、2022年の この記事 に見覚えがある方は果たしているのでしょうか……? この時は建築部のメンバーで秋の七草を探していたのですが、探し始めが遅かったこともあり一部の花がイラストでのご紹介ととなってしまいました。 が、 今年こそは!!とやる気に満ち溢れた#常務さんぽ が開催?されてついに全ての秋の七草の写真を集めることができました。 それとこのタイトルに何の関係があるのかという話は前回の記事にも書いていますが、「おすきなふくは」というのが秋の七草の語呂合わせなのです。 お:オミナエシ(女郎花) す:ススキ(薄・芒)(=尾花) き:キキョウ(桔梗)(=朝貌(アサガオ)) な:ナデシコ(撫子) ふ:フジバカマ(藤袴) く:クズ(葛) は:ハギ(萩) [caption id="attachment_3564" align="alignleft" width="300"] オミナエシ[/caption] [caption id="attachment_3563" align="alignleft" width="300"] ススキ[/caption] [caption id="attachment_3562" align="alignleft" width="300"] キキョウ[/caption] [caption id="attachment_3559" align="alignleft" width="300"] ナデシコ[/caption] [caption id="attachment_3570" align="alignleft" width="300"] フジバカマ[/caption] [caption id="attachment_3557" align="alignleft" width="300"] クズの花[/caption] [caption id="attachment_3565" align="alignleft" width="300"] ハギの花[/caption] 小さな秋すら見つけられず一気に秋、冬と突き進んでいる今日この頃ですが、体調には十分お気を付けください。

-

ホームページリニューアル

本日10月10日に大和建設は創立75周年を迎えることができました。この節目を迎えることが出来ましたことは、ひとえに皆様のご支援、ご愛顧の賜物と心から感謝いたしております。 さて、この節目の日をもちまして、ホームページをリニューアルいたしました。新しいホームページは、全体的なイメージを柔らかくし、親しみやすく見やすくすると共に、採用関連情報を充実させ、CSR、受賞歴、会社の歩みなどの新たなコンテンツを設けて、より大和建設を知っていただけるようになりました。また施工実績についても見やすく探しやすく改良し、施工担当者のコメントを挿入することにより、分かりやすく身近に感じていただけるのではないかと思っております。 これからも皆様のお役に立てるよう努めてまいりますので、今後とも、ご支援ご愛顧を賜りますよう宜しくお願い申しあげます。

-

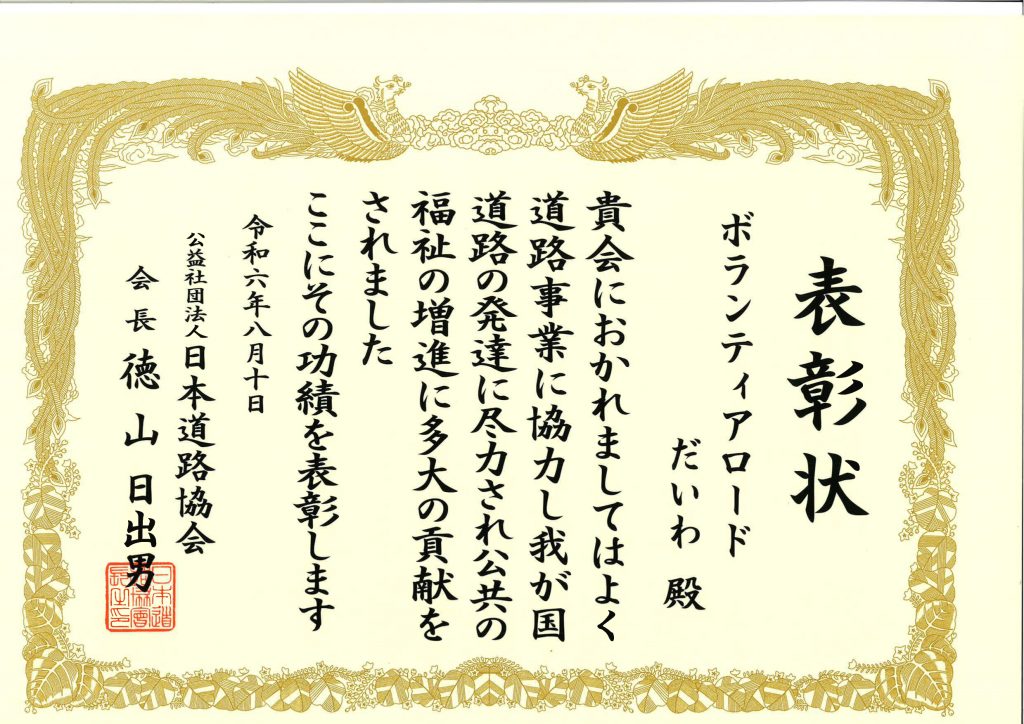

道路功労者表彰

このたび「ボランティアロードだいわ」が道路功労者表彰を日本道路協会会長より頂戴いたしました。 「ボランティアロードだいわ」は大和建設社員で構成するボランティア団体で、国土交通省鳥取河川国道事務所と協定して、大和建設本社近くの道路美化活動(主に歩道の清掃、除草、植樹剪定など)を実施しています。 毎月1回の活動を平成18年より実施してきたことが今回の表彰に繋がったのではないかなと思います。 これからも継続して道路の美化活動を実施していきたいと考えています。

お問い合わせ

contact